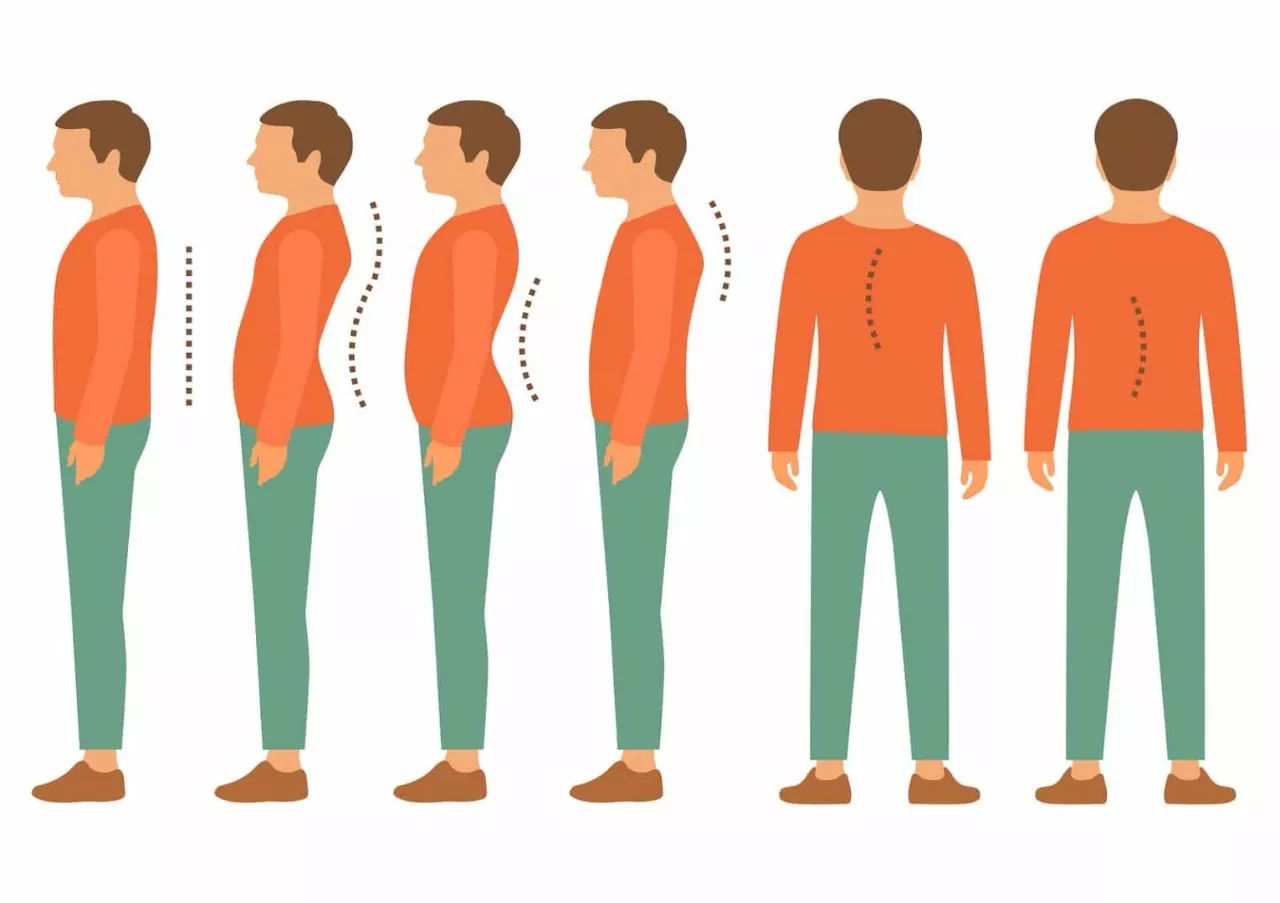

一種脊柱結構性的側彎,生長發(fā)育期間原因不清楚的脊柱側凸稱為特發(fā)性脊柱側凸。60%~80%的病例發(fā)生在女孩中.10~16歲兒童中有2%~3%可察覺到脊柱側凸.當一側肩胛似乎比另一側高時,或衣服不能拉直時可能會首次懷疑到有脊柱側凸,但更多的是在體格檢查中查出的.最早的主述可能是長時間坐或站后腰部無力.隨后是緊張區(qū)域的背部肌肉性疼痛,例如腰骶角.疼痛在青春期的特發(fā)性脊柱側凸中不常見,因此需要進一步的檢查。

根據(jù)年齡特點一般將特發(fā)性脊柱側凸分為三種類型:幼兒型(0~3歲);少年型(4~9歲);青春型(10~16歲)。按脊柱側凸頂椎所在的解剖位置又分為:①頸彎:頂椎在C1~C6之間。②頸胸彎:頂椎在C7~T1之間。③胸彎:頂椎在T2~T11之間。④胸腰彎:頂椎在T12~L1之間。⑤腰彎:頂椎在L2~L4之間。⑥腰骶彎:頂椎在L5或S1。

病理

由于特發(fā)性脊柱側凸占側凸癥的絕大多數(shù),如能了解其病因,則對防治有重要的意義。因此多年來,人們一直致力于特發(fā)性脊柱側凸病因的探索,但至今仍未查到其確切的原因。

1979年Herman證明特發(fā)性脊柱側凸患者有迷路功能損傷。1984年Yamada也對特發(fā)性脊柱側凸患者進行平衡功能測試,結果有79%顯示有明顯的平衡功能障礙,而對照組只有5%。Wyatt也發(fā)現(xiàn)側凸患者有明顯震動不平衡,提出側凸患者的后柱通路中有中樞性紊亂。但這些研究沒有闡明特發(fā)性側凸與平衡障礙的關系,更未說明特發(fā)性脊柱側凸病因本身。

觀察發(fā)現(xiàn)特發(fā)性脊柱側凸患者的身高比正常同齡者為高。作者1984年的普查也是如此結果。因此促使人們去了解生長激素與特發(fā)性脊柱側凸的關系。結果不同的作者結論不一,生長激素含量仍是一爭論的問題。更多的文獻論述了椎旁肌與特發(fā)性側凸的關系,對椎旁肌的檢測包括:肌梭、肌纖維形態(tài)、肌生物化學、肌電、鈣、銅、鋅的含量等。雖有異常發(fā)現(xiàn),但均未直接闡明其病因。人們也從家族性調查,孿生側凸患者的調查有關遺傳基因問題,但更多的患者尚不能用單一的遺傳基因異常來解釋,因此,特發(fā)性脊柱側凸的病因仍是人們今后努力探索的重要課題。

臨床表現(xiàn)

一、幼兒型

幼兒型脊柱側凸是指3歲以前出現(xiàn)的結構性脊柱側凸。這階段的特發(fā)性側凸比較少見。其特點是男性多于女性,多為胸椎的左側凸,常并發(fā)有其它畸形,最常見的斜頭畸形,其次是智力低下,或先天性髖脫位。檢查時將幼兒從腋下懸吊起,觀察側凸的僵硬度可屈性,進行神經(jīng)系統(tǒng)檢查,有無肌張力增高或低下,了解有無其它先天性畸形,拍懸吊位及仰臥位脊柱全長正側位片,觀測Cobb角,Mehta征及肋椎角差異。所謂肋椎角差異是指在胸彎的頂椎中心點劃一條與終板垂直的線,再在相應肋骨的頭頸部劃一條正中軸線,兩線的交角即為肋椎角(圖1A)。正常脊柱兩側肋椎角差異為0,脊柱側凸時,凸側的的肋椎角小于凹側者,兩側肋椎角差異大于0。另外Mehta描述了兩種征象,即在正位X線片,早期幼兒型側凸的肋骨頭不與椎體相重疊,此為Mehta征象Ⅰ(圖1B)。如凸側的肋骨頭與椎體相重疊為Mehta征象Ⅱ(圖1C)。如由征象Ⅰ變?yōu)檎飨螈虮砻鱾韧褂羞M展,Mehta用此征象與肋椎角差異將幼兒型特發(fā)性脊柱側凸區(qū)分為恢復型與進展型。這對預測幼兒型側凸的預后有一定參考價值。

二、少年型

發(fā)生在3歲以后青春期以前的特發(fā)性脊柱側凸約占15%左右。此時見到側凸一部分系幼兒型側凸在3歲前未被檢出者,多為胸椎左側凸,而7~10歲期間發(fā)生的側凸常具有青春期側凸的特性。Koop(1988年)報告,認為少年型特發(fā)性脊柱側凸多系單純胸椎右側凸,其次為胸腰段雙側凸。

三、青春型

青春期是骨骼生長發(fā)育的迅速階段,也是側凸進展增快的時期。影響側凸進展的因素很多,除年齡外,與側彎類型、月經(jīng)初潮、Risser征及Harrington因子等有關。Lonstein普查中關于不同年齡側凸發(fā)生率不同的報道:9歲以下為2.5%,10歲為4.1%,11歲,12歲,13歲,14歲,15歲以上為20.8%。說明了年齡與發(fā)展的關系。Lonstein根據(jù)1970~1979年期間普查的結果得出的意見是:側凸角度的進展與原來角度大小成正相關,同年齡和Risser征呈反相關,如原側凸角度小于19°者,其Risser征為2、3或4級(或ⅠⅡ、Ⅲ、Ⅳ度),僅有1.6%發(fā)生進展,而另組側凸角為20°~29°,Risser征為0級(未骨化)或1級(Ⅰ度)其進展率高達68%。另外哈林頓因子(Harrington factor)與進展也有一定關系:即指側凸所包括的脊椎節(jié)段數(shù)除側凸角度所得值。非進展型者平均值為2.7,如超過3.4則為進展型。在單一因素中側凸類型也有一定關系。雙側凸比單側凸發(fā)生進展機會大,雙側彎中腰段及胸腰段的側凸比胸段側凸發(fā)生進展可能性大。因此要根據(jù)患者不同年齡、側凸類型、不同臨床表現(xiàn)來選擇不同的治療方法。