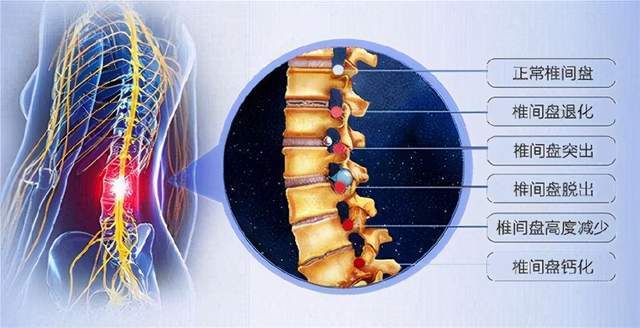

椎間盤的組成

腰部椎間盤有5個,即L1~2、L2~3、L3~4、L4~5、L5~S1。椎間由纖維環、髓核、透明軟骨終板和sharpey纖維組成。纖維由堅韌的纖維組織環繞而成,外層主要是I型膠原纖維,排列密集,部分膠原纖維插入椎體;內層主要是較低密度的Ⅱ型膠原纖維,與外層相比,缺乏明顯的板狀排列。髓核在腰部位于椎間盤中心的稍后方,在年輕人尸體上,外觀呈半透明的凝膠狀,主要由軟骨基質和膠原纖維組成,通過Sharpey纖維附于椎體骺環。透明軟骨終板是椎體的上、下軟骨面,構成椎體的上、下界,與相鄰椎體分開。Sharpey纖維圍繞于椎間盤的最外層,主要由膠原纖維組成,無軟骨基質。椎間盤通過固定相鄰的椎體穩定脊柱并維持其排列,允許椎骨間的相互運動,同時吸收加載到脊柱上的載荷和能量。腰椎間盤與其周圍組織如脊神經有緊密聯系,椎間盤突出或退行性變可繼發周圍組織的病理變化,引起腰腿痛。

在幼兒期,髓核的結構與纖維環可明顯分開,但到老年時,由于椎間盤纖維變粗,兩者的分界不明顯。不同年齡段髓核的密度不同,密度隨年齡的增長而增大。胎兒時期,椎間盤的血管來自周圍組織和椎體,椎體的血管穿過軟骨板至纖維環的深部;出生后,血管逐漸閉鎖,12歲左右完全閉鎖。成人除纖維環周邊外,其他部分無血管存在,髓核和纖維環的營養靠周邊組織滲透供應。

椎間盤的解剖特點

腰椎間盤的矢狀斷面,中部膨出,前后兩端較大,稍內有一縮窄,全體猶如橫置的花瓶,兩側如瓶口、瓶底及其頸部。同一椎間盤上、下椎體軟骨終板斷面的厚度,在左、右矢狀面前、中、后三點處的厚度差異無顯著性。不同平面的椎間盤上、下椎體軟骨板厚度略有不同,L1~2較薄,L4~5較厚,L5~S1較L4~5又略薄。性別之間椎間盤面積有明顯差異:男性椎間盤面積大于女性,下腰椎椎間盤面積L3~4稍大于L4~5,而L4~5又稍大予L5~S1。椎間盤與相鄰腰椎椎體高度比值,成人為0.3~0.6。腰骶椎間盤的后緣正常呈平直或輕度后凸。在腰骶椎間盤的后緣與硬膜囊的前面之間有豐富的硬膜外脂肪,這對解釋CT圖像有很大幫助,顯影清晰的硬膜外靜脈通常見于這些脂肪層內。

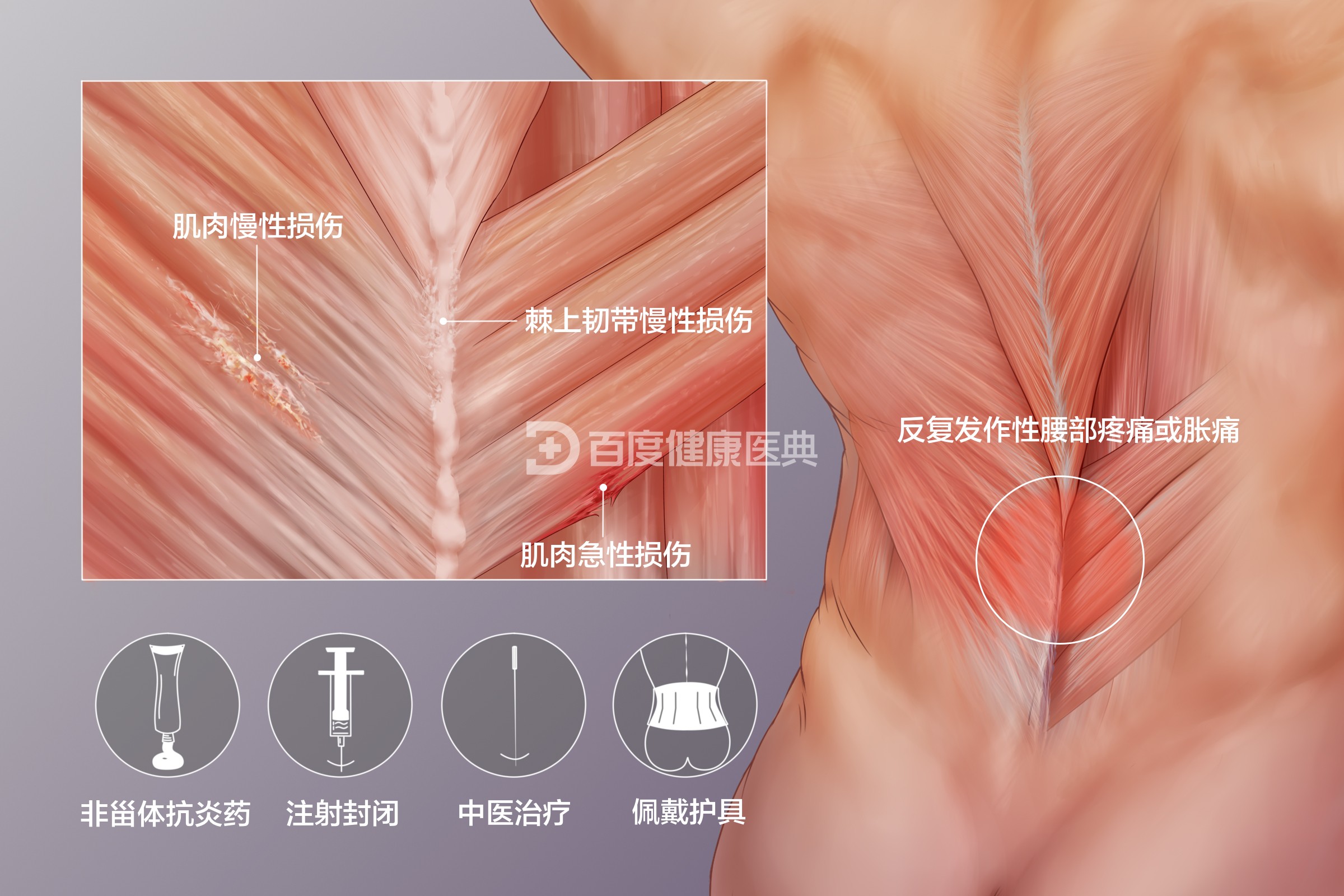

椎間盤的血管和神經

成人椎間盤幾乎無血管,僅纖維環周圍有來自節段性動脈分支的小血管穿入,多在椎間盤的前后緣。在胎兒和幼兒時期,每個椎間盤皆由三條動脈供血。椎間盤的神經分布與血管相似,在纖維環的周邊有豐富的神經末梢,其深部、軟骨板和髓核內無神經纖維。前部和兩側部主要接受竇椎神經的纖維。竇椎神經多發自脊神經后支,也可發自總干,接受交感神經小支后經椎間孔返回椎管,故又名返神經。

竇椎神經先貼行于椎間盤后面,發升、降支沿后縱韌帶兩側上、下行,可各跨兩個椎間盤,共分布至四個椎體,其橫支可與對側吻合。竇椎神經分布于椎管內諸結構,組織學觀察,其感覺神經末梢在后縱韌帶、硬脊膜的前部、神經根袖、椎管內前靜脈叢的靜脈壁等處的密度最高,椎骨骨膜及硬脊膜的側部次之,硬脊膜囊后部及黃韌帶內最為稀少。該結構可解釋側隱窩狹窄、腰椎間盤突出壓迫而造成的劇烈疼痛。